海に浮かぶ世界遺産「軍艦島」に上陸できましたので、その体験をレポートします。

長崎県沖に浮かぶ軍艦島(正式名称:端島)は、かつて海底炭鉱の島として栄え、世界中でも珍しい人工島として知られています。現在は無人島となり、当時の建物がそのままに、廃墟となった姿が世界文化遺産に登録され、多くの人を惹きつけています。

今回、軍艦島ツアーに参加し、失われた炭鉱の島に実際に上陸してきました。現地で見た景色、感じた空気、ガイドさんから聞いた話――五感で体験した軍艦島のリアルを、レポートします!

軍艦島とは?|失われた炭鉱の島の歴史

成り立ち

長崎県沖、約4.5kmの海上に浮かぶ小さな島、軍艦島(正式名称:端島・はしま)。

その独特な姿が、海に浮かぶ軍艦「土佐」に似ていることから「軍艦島」と呼ばれるようになりました。

もともとは、標高47mほどの岩礁にすぎなかったこの島が、今から200年以上前、1810年に石炭が発見されたことで運命が大きく変わります。

当初は佐賀藩がこの島の採掘権を管理し、軍事用・産業用として石炭を採掘していました。しかし、当時の技術では本格的な海底採掘まではできず、端島は小規模な採炭地に留まっていました。

その後、明治維新(1868年)により、佐賀藩の領有権は消滅します。そして民間への払い下げが行われ、いくつかの手に渡りますが、うまく活用できず、1890年(明治23年)、岩崎弥太郎の三菱合資会社が端島を買収します。

三菱はここから本格的な「海底炭鉱」の開発を始め、島を埋め立て、護岸を整備し、都市化を進めていったのです。

島は埋め立てによって拡張され、最盛期には全長約480メートル、幅約160メートル、面積6.3ヘクタールもの規模に成長しました。

栄えた時代

高度経済成長期の1950年代から60年代にかけて、軍艦島はまさに活気に満ちた「炭鉱都市」でした。

背景には、敗戦があり、石炭を輸入することができなくなったため、国内で採取する必要があったことから、軍艦島が注目を浴びることになったのです。

しかもここで採れる石炭は、炭素含有量が高く、火力が強く、煙が少ない高品質な炭だったため、単なる燃料ではなく、鉄を作るために使われました。

北九州の八幡製鐵所で製鉄され、門司港から日本全国に運搬され、日本の高度経済成長を支えました。つまり日本が急成長した時代の起点となっていたのが、この軍艦島でした。

全長500メートルにも満たない小さな島に最大で5,300人以上が暮らし、人口密度は当時の東京の約9倍、最盛期は17.5倍までにもなったそうです。当然世界一の人口密度でした。

軍艦島の住民のうち、直接炭鉱で働いていたのは全体の約25〜30%程度でした。

炭鉱夫の仕事は、地下数百メートルの海底下に掘られた坑道で、石炭を掘削する作業です。

湿度90%以上、気温40度近い過酷な環境。さらに酸素が薄く、常に落盤やガス爆発の危険と隣り合わせの苛烈を極めた仕事でした。

その分給与水準はとても高く、 当時の平均給与の2〜3倍だったようで、周囲からは「軍艦島は金持ちの島」とも言われたそうです。

当時はテレビが普及し始めた時代でしたが、全国の普及率が10%程度に対して、軍艦島ではほぼ100%の普及率だったと言うので、かなり潤っていたのが分かります。

炭鉱夫だけでなく、その家族、炭鉱を支える仕事に従事する人たちで、島は「一つの街」として機能していました。

島には学校、病院、商店、映画館、神社など、都市機能がギュッと詰め込まれていました。つまり、「学校に通い、病院にかかり、買い物をして、映画を楽しむ」という生活が、島の中だけで完結していたのです。

まさに「海に浮かぶ小さな街」だったわけです。

この時期の様子は、2024年秋にTBS日曜劇場で放映された「海に眠るダイヤモンド」で詳しく再現されていました。

見逃した方は、U-NEXTで配信されていますよ。

衰退

しかし時代の流れとともに、エネルギー源は石炭から石油へと移り変わり、また石炭の採取量も減ってきたこともあり、次第に炭鉱は閉鎖され、1974年に正式に閉山することになりました。

住民たちは島を離れ、閉山から3ヶ月後には無人島となりました。

以降、島は急速に朽ちていき、廃墟と化しました。

崩れかけた高層住宅群や、錆びた鉄骨――そこにあるのは、かつての栄光を物語る静かな遺構ばかり。

世界遺産登録

現在では、「産業革命期の貴重な遺産」として2015年に世界文化遺産に登録され、保護と保存の努力が続けられています。

ただ、正確には、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産が対象となるため、軍艦島そのものが登録されたのではありません。

軍艦島の中で登録対象となったのは、主に石炭産業に関連する施設や構造物となっています。

具体的には下記のとおりです。

1. 採炭関連施設

- 竪坑(たてこう)跡:石炭を地上に搬出するための垂直坑道。

- ベルトコンベアー跡:採掘された石炭を運搬するための設備。

- 選炭場跡:石炭を選別・加工する施設。

2. 護岸施設

- 島を囲む護岸壁:波浪から島を守るために築かれたコンクリート製の壁。

これらの施設は、明治期から昭和初期にかけての日本の産業革命を象徴する重要な遺産として評価され、世界遺産登録の対象となりました。

軍艦島は、超絶な繁栄と衰退を短い期間に経験した島なんですね。

そこで生まれた子どもたちも多く、戻りたくても戻れない故郷となっています。

軍艦島ツアー参加の流れ|予約から当日まで

軍艦島への上陸は、個人ではできません。

正式に許可を受けたツアー会社が運航するクルーズに参加する必要があります。

今回は、僕が実際に参加したシーマン商会のツアーの流れをご紹介します。

1.ツアー会社を選ぶ

長崎市内では、いくつかの会社が軍艦島ツアーを運航しています。

代表的な会社は以下の通りです。

- 軍艦島コンシェルジュ

- やまさ海運

- シーマン商会

- 高島海上交通(軍艦島クルーズ)

- アイランド号(第七ゑびす丸)

それぞれ出港時間や料金、上陸できなかった場合の対応が違うため、自分の予定や希望に合わせて選ぶのがおすすめです。

| ツアー会社名 | 出港場所 | 特徴 | 上陸不可時の対応 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 軍艦島コンシェルジュ | 長崎港 常盤ターミナル | デジタルミュージアムとセット、丁寧なガイド | 軍艦島周遊+一部返金(上陸料など) | 乗船前後にデジタルミュージアム見学可 |

| やまさ海運 | 長崎港 大波止ターミナル | 便数が多く、運航実績が豊富 | 軍艦島周遊+上陸料+乗船料10%返金 | 長崎駅やホテル送迎プランあり(要確認) |

| シーマン商会 | 長崎港 大波止ターミナル | 高島にも上陸できるツアー構成あり | 軍艦島上陸不可→高島上陸+軍艦島周遊へ変更 | 家族連れに人気 |

| 高島海上交通(軍艦島クルーズ) | 長崎港 高島港または大波止ターミナル | 高島発着プランあり、地域密着型 | 軍艦島周遊のみ、返金なし | 高島観光とセット可能 |

| 第七ゑびす丸(アイランド号) | 長崎市野母崎(南部) | 野母崎側からのアプローチ、短時間クルーズ | 軍艦島周遊に変更、詳細は要確認 | 珍しい南側出発。景色が違う |

今回僕は、「シーマン商会」を選びました。

2.事前予約をする

シーマン商会は、公式サイトまたは電話で事前予約が可能です。

シーマン商会HP:https://www.gunkanjima-tour.jp/

軍艦島ツアーは、世界遺産登録以降、継続的に人気を集めていましたが、『海に眠るダイヤモンド』の放送によって、さらに注目が高まり、予約が取りづらい状況が続いています。

特に週末や連休などは早めに満席になることが多いため、参加を検討されている場合は、早めの予約をおすすめします。

予約時に入力する内容:

- 希望日時

- 人数

- 名前・連絡先

- 支払い方法(当日現地払い)

軍艦島ツアーは天候に左右されるので、公式サイトに記載された「出航可否の条件」もよく確認しておきましょう。

軍艦島への上陸には、以下の条件を満たす必要があります。

天候条件:風速が秒速5メートルを超える、波高が0.5メートルを超える、視程が500メートル以下の場合は上陸できません。

安全基準:船長が安全に接岸できないと判断した場合、上陸は中止されます。

上陸できる確率は60%くらいだそうです。

1ヶ月以上前から予約するので、天候を読むのは難しいですが、傾向はあるようです。ポイントは2点。

午前便を選ぶ → 午前中の方が天候が安定していることが多く、上陸率が高い傾向があります。

春〜秋に訪れる → 冬季よりも天候が安定しており、上陸のチャンスが高まります。

3.当日の受付と乗船手続き

ツアー当日は、出航時間の30分前までに受付を済ませる必要があります。

受付場所は、軍艦島ツアー常盤2号桟橋。船が停泊しているので、その入口付近です。

わかりやすいのぼりも立っていますので、すぐに分かると思います。

受付で行うこと:

- 予約内容の確認

- 乗船チケットの受け取り

- 料金支払(クレジットカード不可なので注意)

- 軍艦島見学時の安全説明(パンフレット配布)

受付を済ませたら、席を確保しましょう。

満席になることと、長崎港から軍艦島まで30分ほどかかりますので、結構座席は重要です。

特に行きの船では、長崎港周辺や軍艦島までの間のスポットを説明してくれます。進行方向に向かって右側にスポットが多いので、右側の席を確保することをおすすめします。

4.いざ出航!

船内では、ガイドさんによる丁寧な説明がありました。

<主な解説内容>

- ジャイアント·カンチレバークレーン(世界遺産)

- グラバー園

- 女神大橋(軍艦島と同じ長さ)

- 三菱重工業 長崎造船所(戦艦武蔵を建造)

- 軍艦島と高島の歴史

- 当時の炭鉱の様子

- 上陸時の注意事項

海上を走る船の中で、軍艦島のことを聞き、イメージを膨らませなから進んでいきます。

天候が穏やかなら、約30分で軍艦島周辺に到着。

ここで最終的に、上陸できるかどうかの判断が行われます。

判断結果を待っている間、船は軍艦島のまわりをぐるぐると回ってくれますので、乗客たちはデッキに出て、各々で写真を撮りまくります。

「軍艦島」の名前の由来となった、戦艦「土佐」の形に見える角度でも船を停めてくれますので、シャッターチャンスを逃さないようにしましょう。

ただし、人が多くて、いいポジションで撮るのは楽ではないです。

そして上陸判断結果が伝えられます。

船長さんの慣れたもんで、すぐに結果は言わず、少しもったいぶります。

この日は少し波が高かったので、少しドキドキしましたが、結果は上陸可でした。

船内からは拍手が起こりました。

軍艦島に上陸!|見学ルートと見どころ紹介

いよいよ念願の軍艦島に上陸!

船を降りた瞬間から、廃墟となった島の独特な空気を全身で感じます。

ここでは、実際に歩いた見学ルートと、特に印象に残った場所を紹介します。

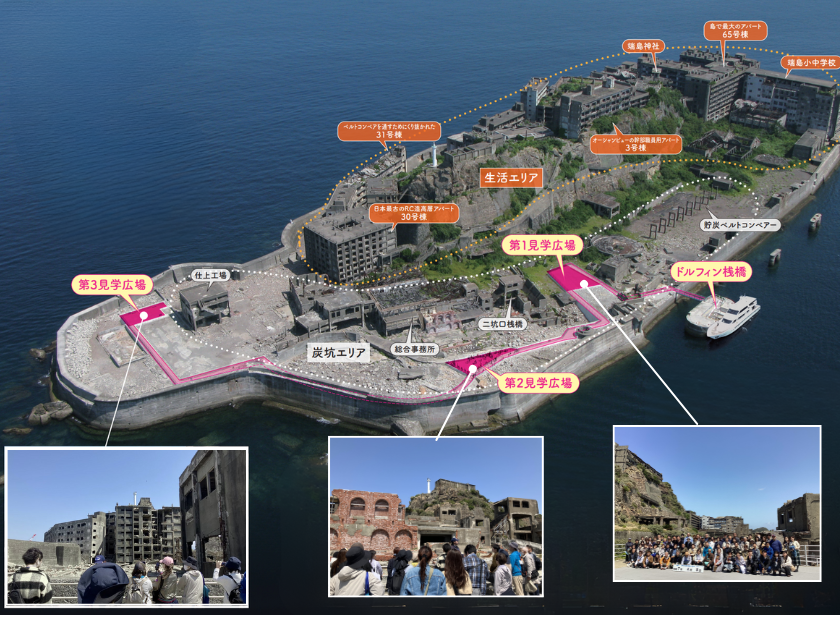

島全体の配置はこんな感じです。

第2見学広場→第3見学広場→第1見学広場の順番でまわります。

1.上陸地点|ドルフィン桟橋

軍艦島での上陸は、護岸沿いに整備された専用桟橋から行います。

この桟橋はドルフィン桟橋(ドルフィン桟橋式接岸施設)と呼ばれ、陸続きではなく、海上に独立して設置された、船の接岸用の構造物のことです。

軍艦島は沖合にある島で、接岸箇所に防波堤などもないので、上陸するのが難しくなっています。そのため、島の護岸から少し離れた海上に小さな港を作ったというわけです。

2.第2見学広場|炭鉱遺構を間近で見る

上陸後すぐに、第2見学広場に到着。

ガイドさんの案内に従い、決められたルートを歩きながら見学を進めます。島内は老朽化が進んでいるため、自由散策は禁止されており、見学通路のみ通行可能です。

いきなり目につくのが、第二竪坑昇降機跡(だいにたてこう・こうこうさんばしあと)です。

軍艦島には複数の竪坑がありましたが、「第二竪坑」が最も深く、かつ主力の採炭坑道に接続していたため、ここが実質的なメインライン=輸送の要になっていたのです。

炭鉱夫はここからエレベーターを使って地下約1,000mの海底坑道に向かい、採取した石炭を地上へ運搬していました。

階段が黒くなっているのは、炭鉱夫たちの靴についた炭がついたものです。

炭鉱夫たちはそのまま炭鉱夫用の共同浴場に向かいます。写真の左上にある四角の窓がある建物がその共同浴場だったようです。

浴場は3つあり、それぞれに明確な「使い分け」と「ルール」が存在しており、特に炭鉱夫用の浴場は、仕事帰りの清掃工程の一部のような位置づけでした。

第一の風呂は、泥を落とす風呂として、地下作業で真っ黒に汚れた体を、温水(海水)でざっと洗い流す。お湯は使い回しで、かなり濁っており、「黒湯」と呼ばれていたそうです。洗い場というより、泥落とし場ですね。

第二の風呂は、身体を温める風呂で、温度も高めで、海水を沸かした浴槽。ようやく「風呂に入った」という感覚になるのがこの段階です。

第三の風呂でようやく真水を使った最後の清めの風呂となります。真水は島外から運ばれるため、非常に貴重で、真水が少なければ、入ることができない日も珍しくなかったようです。ぬるめの湯で肌を整え、完全に体を清める“仕上げ”の場だったようです。

第二竪坑跡の横にあるのが総合事務所跡です。

単なるオフィス機能にとどまらず、島全体の運営と統制を担った重要施設でした。

一部のレンガ造り部分が残っていますが、大正5年に造られた鉄筋コンクリート2階建ての建物です。明治に造られたものではなく、また保存状態が基準を満たさなかったことなどから、世界遺産の大正には入っていません。

3.第3見学広場|高層アパート群を望む

続いて第3見学広場へ進みます。

ここからは、軍艦島を象徴する鉄筋コンクリート造の高層住宅群を一望できます。

島の建物にはすべて番号が振られています。

写真の正面に見えるのが30号棟で、日本で最初に造られた鉄筋コンクリートの高層住宅です。

世界遺産の対象になっていてもおかしくないはずなのですが、大正5年に造られており、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」には該当しないことから、世界遺産の対象外となっています。そのため、長崎市も保存対象外としており、今後はただただ朽ち果てていくだけになります。

今の姿も1年後には確実に変わっているでしょう。

軍艦島の建物の多くが、50年以上人が住んでいなくても、形が残っているのは、コンクリートで造られていたためです。わずかな土地に5000人以上が住んでいたため、建物を高くし、密集させる必要がありました。火事が発生した場合、非常に危険な環境になってしまうため、木造ではだめだったんですね。

30号棟の左隣りに建っている建物は31号棟であり、住宅棟ではなく、島内の生活インフラを集約した複合商業施設になっていました。理髪店、郵便局、各種商店、公民館的スペースなどがあり、人が寝泊まりすることはありませんでした。

それは、31号棟の内側に住居用のマンションがあり、それを波や風から守る役割があったからです。

軍艦島は沖合にあることから、台風が発生すると、7階建てのマンションの屋上まで波が来ることがあったそうです。本来なら避難した方がいいレベルなのですが、狭い島なので、5000人が避難する場所はありません。屋上まで波が寄せてくるくらいなのだから、船が来ることもできません。

島民はただひたすら部屋でじっと耐え、台風が過ぎ去るのを待つしかできませんでした。

その間、水や食料を絶やさないようにしなければならず、当時高価だった缶詰を、島民のほとんどが確保していたそうです。

これはプールがあったところです。

よく見ると、底のところに白い線のようなものが引かれています。泳いでいても真っ直ぐ進めるようにする目印なのでしょう。

真水ではなく、海水を汲み上げて泳いでいたようです。周辺海域の海流・波が非常に激しいため、海で泳ぐには危険だったため、プールを作ったようです。

子どもたちの体育教育のためもありますが、島内で働く炭鉱夫や住民たちにも、娯楽やリフレッシュの場が求められていたため、狭い土地にわざわざ海水のプールを作ったのです。

4.第1見学広場|島の歴史を振り返る場所

最後に第1見学広場へ。

ここでは、島全体の模型やパネル展示を見ながら、軍艦島の歴史を振り返ることができます。

写真の正面に見えるのが端島小中学校です。

島内は建物が密集しており、住居には太陽の光が当たらないくらいだったのですが、小中学校だけは光がいっぱい入ってきていました。それはせめて子どもたちが学ぶ学校だけは明るくしておきたいという、当時の大人たちの想いだったようです。

写真の右下辺りに、ドミノ倒しのようなコンクリートの建物がいくつか並んでいます。掘り出した石炭を船へ運ぶためのベルトコンベヤーの跡です。

島の一番高台には、3号棟と呼ばれる、幹部職員の集合住宅があります。

島内のトイレはすべて共同でしたが、この幹部職員の住宅だけは、各部屋にトイレがあったそうです。

また、島内で一番高いところにあり、どこからも見られることはないため、デートスポットとして一番人気があったということです。狭い島の中では、どこに行っても二人きりになれる場所がほとんどなかったようですね。

シーマン商会では、最後に集合写真を撮って、スタッフブログにアップしています。

また、上陸した人には「上陸記念証明書」も発行してくれます。

せっかく長崎まで軍艦島のために来たのに、上陸できるのは60%程度だと聞くと、上陸できたのはとても幸運だったと思いますね。

軍艦島ツアーに参加する人へのアドバイス・まとめ

軍艦島ツアーは、一生に一度の貴重な体験になるはずです。

その反面、自然条件に左右されやすく、注意点も多いのがこのツアーの特徴。

ここでは、僕の体験をもとに、これから参加する人に向けて「服装・持ち物・注意点」をまとめてみました。

👕 服装|動きやすさ&風対策が大切

- スニーカー or トレッキングシューズ必須!

→ 上陸後の見学通路はコンクリートの割れ目や段差が多く、ヒールやサンダルはNGです。 - 長袖・長ズボンが安心

→ 夏でも肌を守るために薄手の長袖がベター。日焼け・虫よけ・ケガ防止になります。 - 風対策の上着(ウィンドブレーカー)

→ 船の上は想像以上に風が強く、春秋は体感温度がグッと下がります。

🎒 持ち物|最低限+備えを

| 持ち物 | 理由・補足 |

|---|---|

| 飲み物 | 島には自販機なし。水分補給用に必ず持参を。 |

| タオル | 汗ふき、雨除け、寒さ対策にも使えます。 |

| 日焼け止め・帽子 | 船上・島内ともに直射日光が強いです。 |

| カメラ or スマホ | 撮影自由エリア多数。防水・防塵対策もできれば◎。 |

| 酔い止め薬 | 船に弱い人は必須。事前に飲んでおきましょう。 |

⛅ 天候と上陸率について

- 軍艦島の上陸成功率は、年間平均で約60%前後 → 波が0.5m以上あると上陸中止になる規定(2021年以降)があり、思った以上に中止率が高いです。

- 特に冬(11月〜3月)は上陸できない日が多く、春〜秋が狙い目。

💡午前便のほうが上陸成功率が高い傾向があります(海がまだ穏やかなため)。

🌀 上陸できなかった場合はどうなる?

ツアー会社によって対応が異なりますが、多くの場合:

- 軍艦島の周囲を船で周遊し、ガイド付き解説を受ける「周遊ツアー」に変更

- 上陸料(+一部乗船料)などが返金対象になる場合もある

ただし、完全中止(出航自体不可)の場合は全額返金になるケースが一般的です。

予約前に、各社のキャンセル・返金ポリシーを必ず確認しておきましょう。

軍艦島ツアーは、天候と海況に大きく左右される「運と準備の旅」。

しっかり準備すれば、上陸できなかったとしても「来てよかった」と思える体験になります。

万が一に備えて気持ちに余裕を持ち、当日は海と廃墟と歴史にどっぷり浸って楽しんでください!

コメント