樹齢2200年から7200年と言われる縄文杉を目指して、そして戻って来るコースを体験しましたので、具体的にレポートします。

屋久島は島全体の約9割が山で、しかも九州で一番高い宮之浦岳があります。

世界遺産にもなった屋久島に来たなら、大自然を満喫しないともったいないです。満喫する登山・トレッキングのコースはいくつかありますが、縄文杉を往復するコースがもっともポピュラーです。

道中にも現れる屋久杉のパワーをもらえるだけでも行ってみる価値はあります。メラメラと燃えるようなパワーではなくて、静かでどっしりとしたパワー。それが体の中にゆっくりと染み渡ってくるような感覚です。

世界遺産ですから、たくさんの人が訪れていますが、縄文杉トレッキングは、それなりに準備が必要です。

注意点も含めてレポートしますね。

屋久島の主なトレッキングコース

屋久島はほとんどが山地になるので、トレッキングコースはたくさんあります。

主なコースは下表のとおりです。

屋久島を訪れる3割の人が、縄文杉コースをトレッキングするそうです。

縄文杉は現在確認されている中では最大の屋久杉として、屋久島のシンボルとなっています。せっかくなので、人生で一度は紀元前から生き続けている縄文杉に会いに行きましょう。

縄文杉トレッキングをメインにして、時間があれば半日程度で行けるコースを追加すればいいと思います。

| コース名 | 所要時間(往復) | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| ヤクスギランドコース | 約30分〜3時間 | 整備された遊歩道で、初心者や家族連れにもおすすめ。コースは複数あり、時間に応じて選べます。 |

| 西部林道コース | 約2〜3時間 | 世界自然遺産区域を歩くコース。野生のヤクシカやヤクザルに出会えることもあります。 |

| 白谷雲水峡コース | 約3〜4時間 | 「もののけ姫」の舞台として知られる苔むす森を通り、太鼓岩からの展望が魅力です。 |

| 縄文杉コース | 約10〜11時間 | 屋久島で最も人気のあるコース。トロッコ道と山道を経て、樹齢7200年とも言われる縄文杉を目指します。 |

| 宮之浦岳コース | 約10〜12時間 | 九州最高峰(1936m)を目指す本格的な登山コース。体力と装備が必要です。 |

| 縄文杉〜白谷雲水峡縦走 | 約12〜13時間 | 縄文杉を経て白谷雲水峡へ抜ける縦走コース。健脚向けで、事前の計画が重要です。 |

縄文杉トレッキングは初心者にはきついのか、ガイドは必要か、どうやって行くのか?

僕が屋久島に行こうと思ったときに、気になったことをQ&A形式で説明しますね。

Q1 初心者にはきつい?

まず最初に、縄文杉トレッキングは初心者にはきついのか、という質問にお答えします。

はい、きついです。

ただ難しくはないです。だから初心者にとって、きついけどゴールしやすいというのは、達成感を味わうのにちょうどいいのではないでしょうか。少し頑張れば、誰でも達成できるでしょう。

フルマラソンほどできつくはないけど、ハーフマラソンよりはきつい、といったところかなと思います。

所要時間はおよそ10時間、距離にして約21キロなので、楽ではないです。ただ、行程の大半がトロッコ道で、ほぼ平らな道が続きます。道は迷うことの方が難しいほど、整備されています。急な登りはたったの2.5キロです。

どうでしょうか、達成感を味わうのにちょうどいいでしょ?

なんといっても屋久島はパワースポットとして有名です。樹齢1,000年を超える屋久杉があちこちで自生していて、そんな屋久杉に囲まれた道を進んで行く縄文杉トレッキングは、生命力や癒しの力を感じることができ、ものすごくパワーをもらえます。

もしあなたが迷っているなら、背中を押しましょう。ぜひ屋久杉に囲まれた世界を体験してみてください!

Q2 ガイドは必要?

縄文杉まで行って、戻って来る、ということだけでいいのであれば、コースはきれいに整備されているので、迷うことはほぼないため、ガイドが必要ということはないです。

ただ、屋久島のことを知り尽くしたガイドと一緒に行くことで、道中で屋久杉のことや屋久島の歴史など、いろんな説明をしてくれるでしょうから、より屋久島を堪能するのであれば、ガイドをお願いするのもいいと思います。

トレッキング自体がはじめてで、とにかく心配だという方も、ペース配分や時間管理などもしてくれるので、安心できるという点でも有効ですね。

| 項目 | ガイドありの場合 | ガイドありの場合 |

|---|---|---|

| 安全性 | 天候・体調不良・怪我時の対応も安心 | 自己判断が必要。緊急時の対応は自力になる |

| 道迷いリスク | ほぼゼロ。ルート案内してくれる | 標識はあるが、暗い時間帯や悪天候時に不安あり |

| 知識・学び | 屋久杉や動植物の解説、歴史・文化も聞ける | 自分で調べるか、見逃すことも |

| ペース配分 | 体力やペースに合わせて案内してくれる | 自分でペース管理。無理をするとバテるリスク |

| コミュニケーション | ガイドや他の参加者との会話が楽しめる | 一人旅の場合、黙々と歩く時間が長くなる |

| 時間管理 | バスや帰りの船の時間に合わせて調整してくれる | 自分でスケジュールを把握・管理する必要がある |

| 費用 | 1人あたり8,000〜15,000円程度の追加コスト | 登山バス代と弁当・装備代のみで済む |

| 達成感 | 丁寧なサポートと解説で深く印象に残る | 自力で踏破する達成感がある |

こんな人にはガイド付きがおすすめ

- 初めての屋久島登山

- 体力に自信がない or 登山経験が少ない

- 縄文杉だけでなく「屋久島の自然を学びたい」

- 雨天や体調不良の時の備えが不安

※ガイド付きツアーに参加を検討している方は、楽天トラベルから簡単に予約できます。

こんな人にはガイドなしでOK

- 登山に慣れている or 他のトレッキング経験がある

- 早朝出発・時間配分が自分でできる

- 静かに自然を味わいたい

- 予算をできるだけ抑えたい

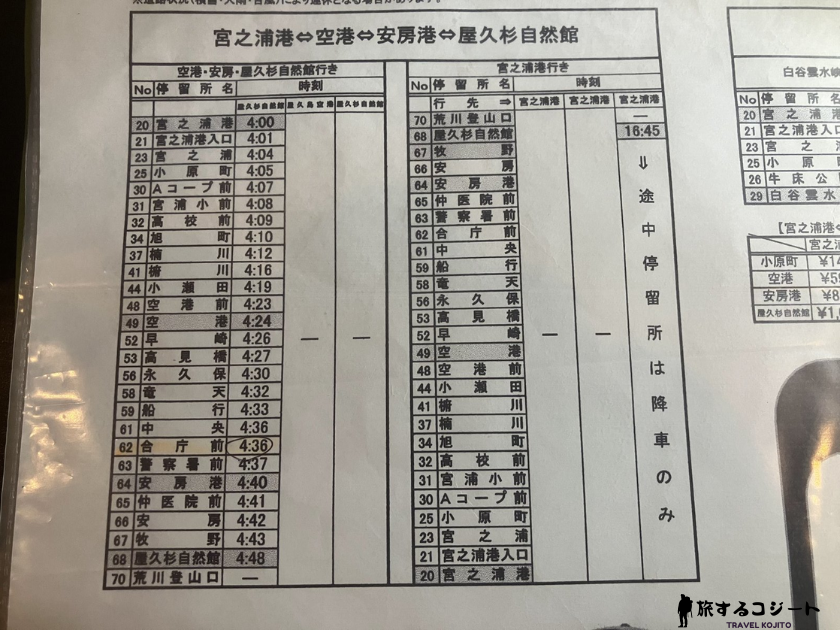

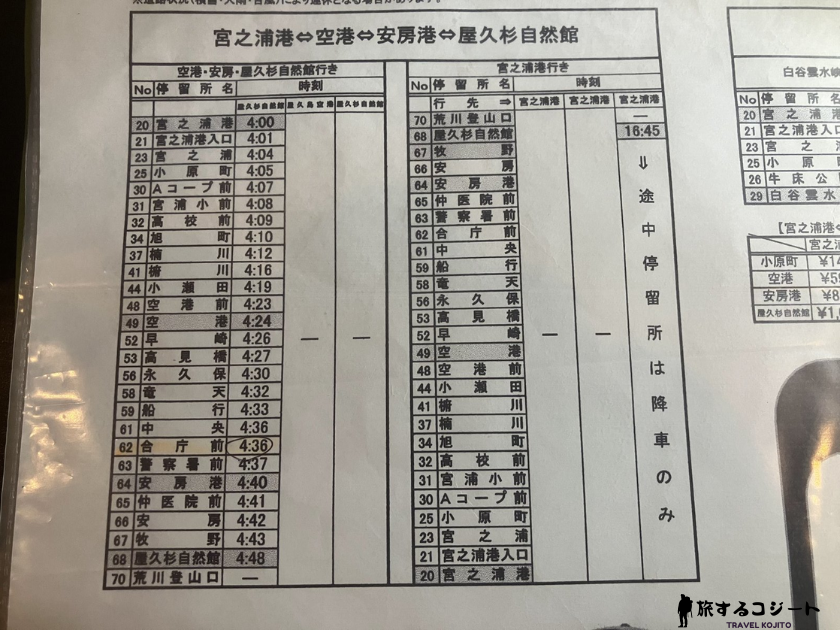

Q3 登山口までの行き方と帰り方は?

縄文杉トレッキングの登山口は、荒川登山口であり、安房地区からが一番近いです。僕が泊まった宿も安房地区なので、安房地区からのアクセスについて説明します。

安房から荒川登山口への行き方

荒川登山口へは屋久杉自然館から出発する「荒川登山バス(シャトルバス)」またはタクシーを利用することになります。

なお、荒川登山口へは一般車両の乗り入れが禁止されていますが、12月1日〜2月末までの期間は規制が解除され、一般車両(マイカーやレンタカー)で荒川登山口まで直接アクセスすることが可能です。ただし、荒川登山口付近の駐車スペースは限られているので、早朝には満車になることがあるので注意が必要です。

安房から屋久杉自然館へ移動

- 路線バス: 安房から屋久杉自然館までは路線バスが運行しています。

- 所要時間: 約10分程度。

- 運賃: 約280円。(合庁前からの料金)

※ICカード使えません。新500円硬貨・新1000円札は両替不可。2000円以上の札も両替不可。

屋久杉自然館から荒川登山口へ移動

- シャトルバス(荒川登山バス): 屋久杉自然館から荒川登山口までの専用バスがあります。

- 運行時間: 始発は5:00で、20分間隔で運行されます。

- 所要時間: 約35分。

- 運賃: 往復で大人2,000円。

- チケット購入: 屋久杉自然館の窓口で購入できます。

始発のシャトルバスに乗ろうと思ったら、安房を4時半ごろに出発する路線バスに乗る必要があるということですね。

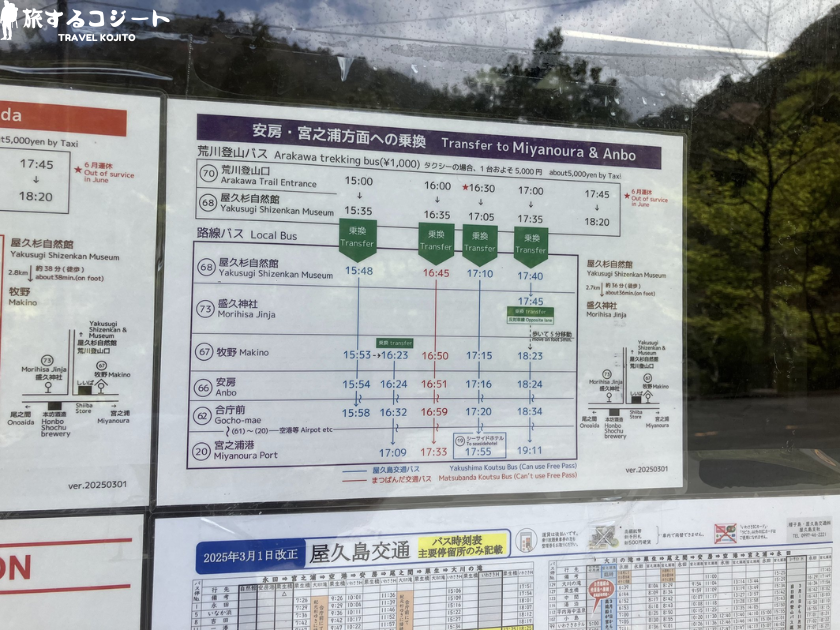

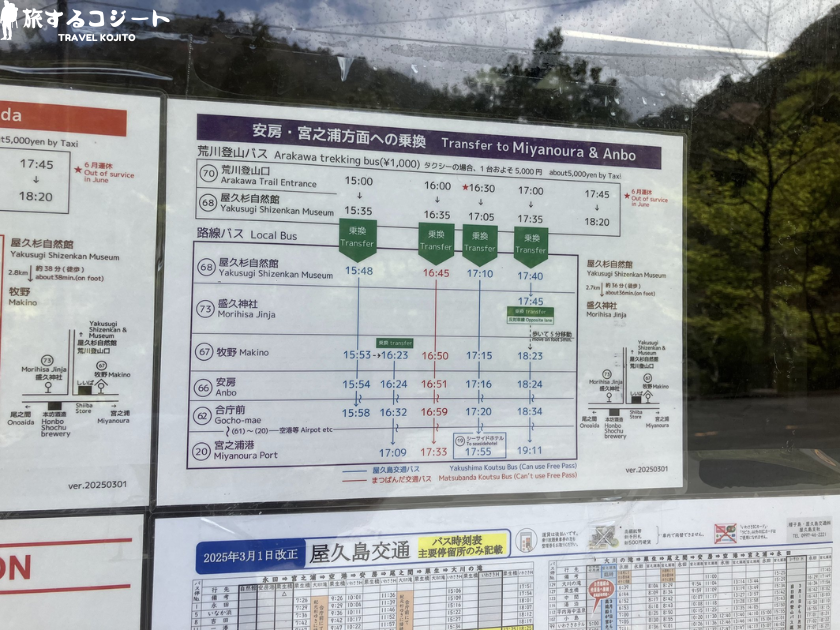

荒川登山口からの帰り方

荒川登山口から屋久杉自然館へ移動

- シャトルバス(荒川登山バス): 屋久杉自然館までの専用バスがあります。

- 運行時間: 始発は15:00で、1時間間隔で運航され、最終は17時45分です。ただ屋久杉自然館からの路線バスのことを考えると、実質最終は17時になります。

- 所要時間: 約35分。

屋久杉自然館から安房へ移動

- 路線バス: 屋久杉自然館から安房方面への路線バスが利用できます。

- 所要時間: 約10分程度。

- 運賃: 約280円。(合庁前までの料金)

※ICカード使えません。新500円硬貨・新1000円札は両替不可。2000円以上の札も両替不可。

帰りのシャトルバスの始発は15時なので注意が必要です。慌てて下山しても、バスはありません。それでも早くホテルに戻りたい場合は、タクシーを呼ぶことになります。

Q4 どんな服装がいい?

屋久島は南の島のイメージがありますが、縄文杉がある宮之浦岳は標高が1000メートル以上もあるので、寒いです。

僕が訪れたのは4月のはじめでしたが、その1週間前は雪が降って、少し積もったそうです。

また年中雨が降っているような島なので、服装には十分注意が必要です。

👕 基本の服装と注意点

1. 重ね着(レイヤリング)で体温調整

- ベースレイヤー(肌着):吸汗速乾性のある化学繊維素材を選びましょう。綿素材は汗を吸収しても乾きにくく、体を冷やす原因となるため避けてください。

- ミドルレイヤー(中間着):フリースや薄手のダウンジャケットなど、保温性があり、脱ぎ着しやすいものが適しています。

- アウター(外層):防水・防風性の高いレインウェア(上下セパレートタイプ)を用意しましょう。屋久島は雨が多く、天候が急変することがあります。

2. ボトムス

- 長ズボンまたはショートパンツ+タイツの組み合わせが一般的です。

- ジーンズや綿素材のズボンは、濡れると重くなり乾きにくいため、不向きです。速乾性・ストレッチ性のある素材を選びましょう。

3. 足元

- 登山靴:防水性・グリップ力のあるトレッキングシューズが必須です。スニーカーは滑りやすく、怪我の原因となるため避けてください。

- 靴下:厚手でクッション性のある登山用ソックスを着用し、靴擦れを防ぎましょう。

4. その他の装備

- 帽子:日差しや雨から頭部を守るために必要です。

- 手袋:防寒や手の保護のために用意しましょう。

- ヘッドランプ:早朝出発や万が一の遅延に備えて、携行しておいたほうがいいです。

- ザックカバー:雨天時に荷物を濡らさないようにするための防水カバーはあったほうがいいですね。

🌸 季節ごとの服装ポイント

春(3月〜5月)・秋(9月〜11月)

- 気温:縄文杉周辺では6〜14℃程度。

- 服装:長袖シャツ+フリースや薄手のダウンジャケットを組み合わせ、防寒対策をしっかり行いましょう。

夏(6月〜8月)

- 気温:縄文杉周辺では18〜20℃程度。

- 服装:速乾性のあるTシャツや長袖シャツを着用し、虫刺されや日焼け対策を行いましょう。また、薄手の防寒着を持参し、休憩時の体温低下に備えてください。

冬(12月〜2月)

- 気温:縄文杉周辺では0〜10℃程度。

- 服装:厚手のフリースやダウンジャケット、手袋、ニット帽など、防寒対策を万全に行いましょう。

Q5 トイレはある?

縄文杉トレッキングは、長時間の行動と限られたトイレ設備のため、事前の体調管理と携帯トイレの準備が重要です。

男だと小便くらいは、ついつい森の中でしてしまえばいいと思いがちですが、世界遺産地域だし、神聖な雰囲気もあるし、きれいに整備されてるし、人も多いので、できないし、してはいけません。携帯トイレは用意しておきましょう。

🚻 コース上の主なトイレ設備

1. 荒川登山口(出発地点)

- 設備:水洗式の公衆トイレ。清潔に保たれています。

- 備考:携帯トイレの回収ボックスが設置されています。出発前に利用を済ませましょう。

2. トロッコ道中間地点のバイオトイレ

- 位置:トロッコ道の中間地点付近。

- 設備:バイオトイレ(微生物分解式)。男女共用で、2基設置。

- 備考:オガクズを使用し、臭いも少なく快適です。

3. 大株歩道入口(トロッコ道終点)

- 設備:循環式トイレ。

- 備考:ここから先、縄文杉までの区間には既設トイレがありません。

4. 高塚小屋(縄文杉付近)

- 設備:汲み取り式トイレ。

- 備考:し尿は人力で搬出されており、利用には感謝の気持ちを持ちましょう。

🏕 携帯トイレの使用とマナー

大株歩道入口から縄文杉までの区間(一般的には往復約4時間半くらい)には既設トイレがありません。このため、携帯トイレの持参はあったほうが安心です。

- 携帯トイレブースの設置場所:

- 翁杉付近

- 大王杉下の水場付近

- 大王杉上付近

これらのブースは、携帯トイレを使用するための目隠しスペースで、簡易テントや小屋のような構造です。使用後の携帯トイレは、登山口などに設置された回収ボックスに持ち帰って処分します。

Q5 泊まる場所はどこがいい?

屋久島は小さな島なので、ホテルや民宿があるエリアは限られてきますが、縄文杉トレッキングは朝が早いので、宿泊場所を間違えると登山口までのアクセスに苦労します。

縄文杉トレッキングを楽しむなら、安房地区に泊まるのをおすすめします。

| 地区 | 特徴 |

|---|---|

| 宮之浦 | ・島内最大の町 ・フェリー港、バス発着あり ・飲食店やスーパーが多い |

| 安房(あんぼう) | ・縄文杉トレッキングの起点 ・レンタカー屋も多い |

| 小瀬田(こせだ) | ・屋久島空港周辺 ・空港からすぐ移動できる |

| 尾之間(おのあいだ) | ・温泉地帯(平内海中温泉・尾之間温泉) ・リゾートホテルもあり |

| 栗生(くりお) | ・屋久島西部の静かな集落 ・シュノーケリングや自然体験向き |

目的別の宿泊のおすすめ地区はこんな感じですね。

| 目的 | おすすめ地区 |

|---|---|

| トレッキング第一優先 | 安房 |

| トレッキング+町の便利さも欲しい | 宮之浦 |

| 空港近くで手軽に泊まりたい | 小瀬田 |

| 温泉を楽しみたい | 尾之間 |

| 自然体験・静かな滞在希望 | 栗生 |

平均的なタイムテーブル

屋久島観光協会で公開されている一般的なコース行程の所要時間です。

全行程の距離は約22km、所要時間は9〜10時間となっています。

休憩時間や写真撮影、昼食などを含めると所要時間は前後するでしょうし、天候や体調によっても変動しますので、十分に余裕を持った計画を立てましょう。

| 区間 | 所要時間 | 備考 |

|---|---|---|

| 荒川登山口 | – | 出発地点 |

| → 小杉谷休憩所 | 約60分 | 休憩ポイント |

| → 楠川分れ | 約30分 | 分岐点 |

| → 小杉谷バイオトイレ | 約5分 | トイレ休憩 |

| → 大株歩道入口 | 約65分 | トロッコ道終了地点 |

| → ウィルソン株 | 約35分 | 見どころ |

| → 大王杉 | 約45分 | 見どころ |

| → 縄文杉(標高1,280m) | 約40分 | 目的地 |

| → 大王杉 | 約40分 | 復路開始 |

| → ウィルソン株 | 約45分 | |

| → 大株歩道入口 | 約35分 | |

| → 小杉谷バイオトイレ | 約65分 | トイレ休憩 |

| → 楠川分れ | 約5分 | |

| → 小杉谷休憩所 | 約30分 | 休憩ポイント |

| → 荒川登山口 | 約60分 | 到着地点 |

コジートの縄文杉トレッキング実録

トレッキング当日の僕のタイムスケジュールです。チェックポイントごとに時間と状況の記録です。

ソロだったこともあり、ほとんど休憩とらずの行程でした。50代のおじさんがひとりでトレックした場合の参考にしてください。

4時前に起き、始発の路線バスに乗るべく、合庁前のバス停に向かった。

当然ながら、太陽は昇っておらず、空はまだ真っ暗。

定刻の4時36分より3分ほど遅れて、バスが到着した。初めての土地で、真っ暗闇の中、一人だけだったこともあり、この遅れた3分はとても不安だった。

宮之浦から来ているバスなので、乗客はたくさんいるのだろうと思っていたが、全部で4人ほどしか乗っていなかった。

しかしながら、屋久杉自然館に着くまでに、いくつかのバス停に停まるが、その度に人が乗ってきて、いつの間にか座席がほぼ埋まるくらいになっていた。

屋久杉自然館でシャトルバスに乗り換える。

バスチケット購入時に山岳部環境保全協力金の納入をお願いしています。(任意金です。)

登山時に必ず使うトイレの汲みだし費用や登山道整備費用、荒川登山バスにかかわる人件費などに使われるものです。

シャトルバスの始発は5時。約35分で登山口に到着した。

時刻は5時35分なので、まだまだ暗い。

そしてバスから降りた人たちのほとんどが登山口にある施設で、服を着替えたり、トイレに行ったり、朝食をとったり、皆それぞれに登山の準備を始め、誰も出発しようとしない。

僕はすぐ出発するつもりでいたので、特に準備は必要ない。だけど、こんな暗いなかで、先頭を行く勇気はなく、誰かが出発するのを待っていた。

女性の2人組が第一陣で出発した。

それを見て、初めて方向が分かった。なるほど、真っ暗闇で気づかなかったが、よく見ると登山口からすでにトロッコ用の線路がある。これに沿って行けばいいようだ。それが分かると怖くない。

僕は意を決して、第二陣として、ひとり出発した。

出発してすぐに「楠川(くすかわ)トンネル」がある。

まるでインディ・ジョーンズに出てきそうなトンネルだ。

次に現れたのは吊橋。まだ薄暗い中で、下を覗くと、結構高い。長さは50メートルほどしかない吊橋だが、木でできた橋なので、高所恐怖症の僕は足がすくむ。

この吊橋、以前はもっと簡素で、左右の手すりのようなものもなかったらしい。その当時に来ていたら、早々に引き換えしていたかもしれない。

下を見ずに、ただただ前だけを見て、なんとか渡りきる。

次に現れたのは、屋根のような建造物で、その上を山からの水が滝のように流れている。山の上から流れてくる雨水や沢水を、トロッコ道に流さないようにするためのようだ。

人工滝のような景観を演出していて、屋久島の自然と人の知恵が融合し、ある意味で「屋久島らしさ」を感じる。

確かにトロッコ用の線路が敷かれていて、その道をひたすら進む。吊橋も次から次へて現れて、いちいち怖がっていると全然進まない。

少しずつ空も白み始めて、まわりが見えるようになってきた。線路の道はすべて板を張られているため、足場はいい。

以前はこの板もなかったため、線路の枕木の間隔に合わせて歩くことになり、不自然な歩き方になってしまうので、後半に股関節を痛める人も多かったようだ。

板を張られたトロッコ道は歩きやすいが、右側には川が流れていて、防護柵のようなものはない。木々が視界を遮ってはいるものの、よく見ると、足を踏み外したりすると、下まで落ちていくようになっている。

年々高所恐怖症がひどくなり、十分な道幅があるのに、僕は道の左端を恐る恐る歩いた。

小杉谷橋を渡ると、昨日屋久杉自然館の映像でみた「小杉谷」に着いた。

屋久島の集落は海岸線に沿うように存在しているが、唯一山中にあった集落が、ここ小杉谷だ。標高600メートルに位置し、昭和初期にはおよそ500人もの人々が暮らしていたという。

小杉谷は、明治末期から昭和にかけて林業で栄えた山の中の小さな町だった。屋久杉の伐採と搬出の拠点として発展し、索道(ケーブル)や鉄道が敷かれ、当時としては珍しく電気も通っていたという。今回のトレッキングルートになっているトロッコ道は、かつて小杉谷を拠点として木材を搬出するために作った軌道ということだ。

記録映像を見た直後ということもあり、印象に残ったのは「小杉谷小中学校」の存在である。昭和12年に開校し、最盛期には100人を超える児童が在籍していたそうだ。山の暮らしの中で、子どもたちは森に囲まれながら学び、笑い、育っていた。現在は校舎も残っていないが、当時の写真や記録から、自然と共に生きた人々の営みが偲ばれる。

トレッキングをする前に、屋久杉自然館で映像を見ることをおすすめする。

仁王杉は、縄文杉トレッキングのルート中盤にある象徴的な屋久杉のひとつだ。荒川登山口からおよそ2〜3時間、トロッコ道の終盤に現れた。

なるほど、その名の通り、まるで山道の門を守る仁王像のようだ。左右に大きく分かれた太い幹が、堂々たる風格を漂わせている。屋久杉自然館で仕入れた事前情報からすると、推定樹齢は約2,000年、幹回りは約8メートルにおよぶようだ。屋久島の森の深さと生命力を象徴するようで、パワーを感じる。

トロッコ道はトータルで8キロも続いた。多少は上りになっているようだが、平地に近い。

ようやくトロッコ道が終わり、大株歩道に入る。

ここからは上りがきつくなる。きれいに木で階段が作られていたり、しっかりした足場を作ってくれているので、足がすべったり、手を使って斜面を登るということはないが、階段であっても、重力に逆らうのはつらい。一気にペースが落ちた。

森の中を歩き続け、「ウィルソン株」に到着した。目の前に現れたのは、巨大な屋久杉の切り株。

名前の由来となった「ウィルソン」は、アメリカの植物学者アーネスト・ヘンリー・ウィルソン。1910年に屋久島を訪れ、この巨大な切り株を世界に紹介した功績から、その名が付けられた。

このウィルソン株は、

中は空洞になっており、内部に入ることができる。祠があり、内部から見上げると、天が見える。大きすぎて、写真の中に収まりきらないくらいだ。

樹齢は推定3000年超。切り株となった今もなお、神聖な空気を湛え、森にたたずんでいる。こんな大木を切って何に使ったのだろうか。

一説によると、豊臣秀吉が京都に大仏を作るために伐採されと伝えられている。

ここが『大王杉』。よくここまで登ってきた。あともうひと踏ん張りで縄文杉のはずなので、ちょっとここで一息つくことにした。

この大王杉、名前の通りなかなかの存在感だ。樹齢はおよそ3,000年とも言われている。幹回りはなんと約11メートル、高さも24メートル以上あるそうだ。まさに“屋久杉の王様”だ。

今では“準主役”みたいな存在になっているが、縄文杉が発見される前は、この大王杉が屋久島で一番大きい杉として有名だったという。

ちなみに、ここから縄文杉まではあと1時間ちょっと。

大王杉を過ぎて、数分で夫婦杉と呼ばれる屋久杉があった。これも屋久杉自然館で紹介されていた屋久杉で、3メートルほど離れた2本の巨木の枝が10メートルほどの高さでつながっている。夫婦が手をたずさえているような姿から夫婦杉と呼ばれるようになった。

杉は融合しやすい木なのだが、10メートルほどの高さで融合するのは珍しいそうだ。

2つの杉が、まるで寄り添うように並んで立っていることから、夫婦のように仲睦まじい姿からその名がついたという。古くから、夫婦杉の前で手をつなぎ祈ると、夫婦円満や良縁に恵まれるといわれているそうだ。

長いトレッキングの果てに、ついにその姿を現した「縄文杉」。長い山道を辿り、何時間も足を進め続けた末に出会うその瞬間は、ちょっとした感動に包まれる。

日本で最も太い杉の木であり、屋久島を代表する「観光スポット」となっているのが、この縄文杉である。屋久島を訪れる観光客の3割が、この縄文杉を訪れるという。

推定樹齢は7,000年以上とも言われ、その正確な年数さえ未だ謎に包まれている。幾多の風雪や自然災害を耐え抜き、今もなお山中に悠然と根を張る姿は、まさに「生きる遺産」。太くねじれた幹、深く刻まれた木肌、その一つひとつに悠久の時が宿っている。

縄文杉の前に立つと、心が穏やかになり、体の奥から力が静かに湧き上がってくるような不思議な感覚に包まれる。自然が持つエネルギーは、人を癒し、鼓舞するものなのだと、感じさせられる瞬間だ。写真では決して伝わらない「気」のようなものが、この場所にはあるのだろう。

なぜ多くの人が、長い道のりを超えてまでこの地を目指すのか。それは、縄文杉が「ただの観光スポット」ではなく、「人生で一度は会っておきたい存在」だからだろう。

日常を離れ、自分と向き合いながら歩く数時間の行程と併せて体験したい。

一歩一歩、積み重ねてきた足取りの先にあるこの景色は、誰にとっても忘れられない一生の宝物となるはずだ。縄文杉は、見る者の心に確かな「何か」を残してくれる。

その答えは、ぜひ自分の足で歩いて確かめてほしい。

以前はもっと近くまで行け、触ることもできたようだが、現在は立派な展望デッキが南側と北側に設置され、近寄ることはできなくなっている。

ゴールまで残り少ないので、昼食として持ってきていたパンを食べようか迷ったが、足が悲鳴をあげようとしていたので、少し休憩することにした。

結局、往路では各巨木のところで、写真を撮ったりして休憩をとることがあったが、復路ではここでの休憩だけになった。下りだと、息が上がらないので、ついつい先を急いでしまう。

登山口まで早く戻ってきたのはいいが、帰りのシャトルバスは15時までない。

地元の人に聞くところによると、若くて元気な人は、5〜6時間で降りてくるので、時間つぶしも兼ねて、白谷雲水峡に寄るらしい。

それを事前に教えられてたとしても、僕にはもうこれ以上歩くのは無理なので、寄り道をする気にはなれない。

もしもう一度来ることがあったとしても、もう少し出発を遅らせるか、休憩しながらゆっくり進むか、だと思う。

コメント